比較校正とは?定点校正との違いは?この方法を用いる計測器についてもご紹介

比較校正とは?

ものづくりの現場・研究施設などにおいて、定量化するためには測定機器の校正が欠かせません。

使用している計測機器がいかに正確なものなのかを確認するのが校正です。その校正の方法は大きく分けると2つあります。

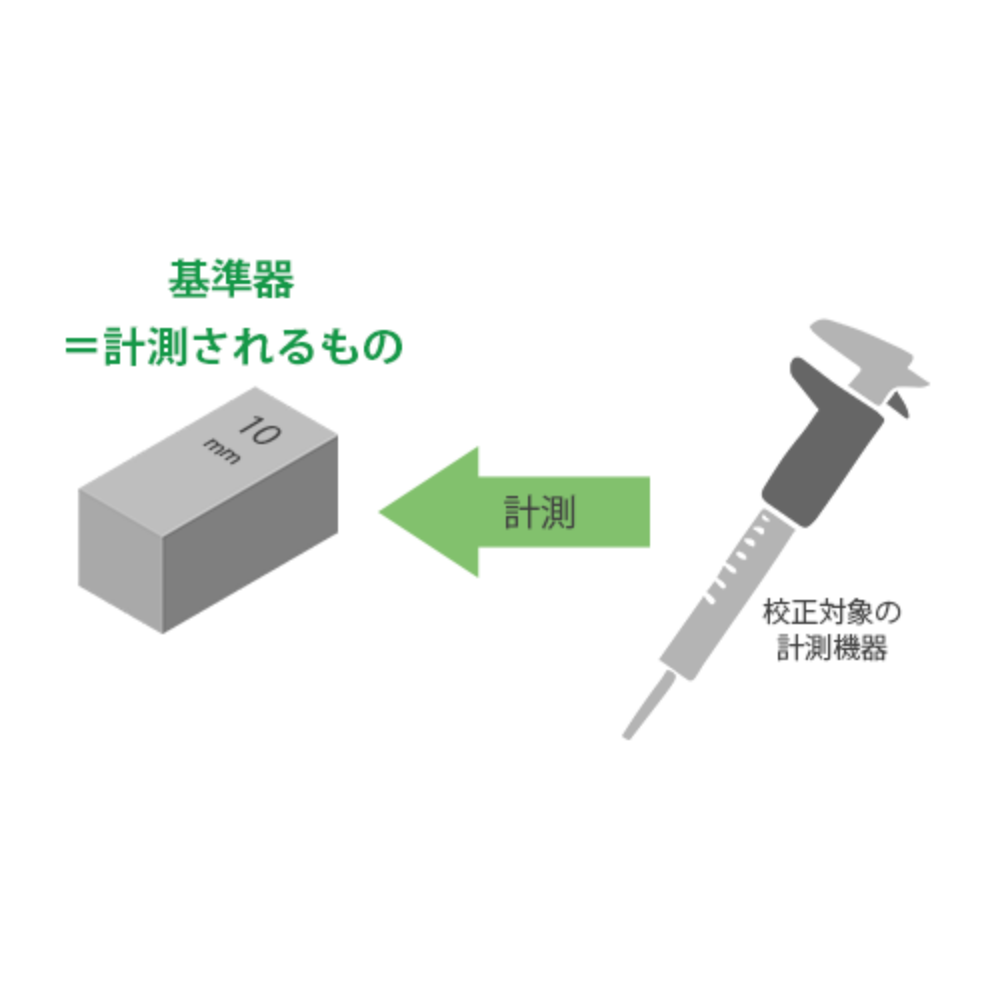

定点校正

定点校正とは、決まった値のもの(基準器)を校正したい測定機器で計測することで、基準器の値と測定値の誤差で合否を判定する校正方法です。一般に知られている校正方法はこの方法です。

例えば、長さを計測するノギスを校正する場合、長さの基準として用いられるブロックゲージを、校正するノギスで測り、その長さと測定値の差を記録し、合否を判定します。

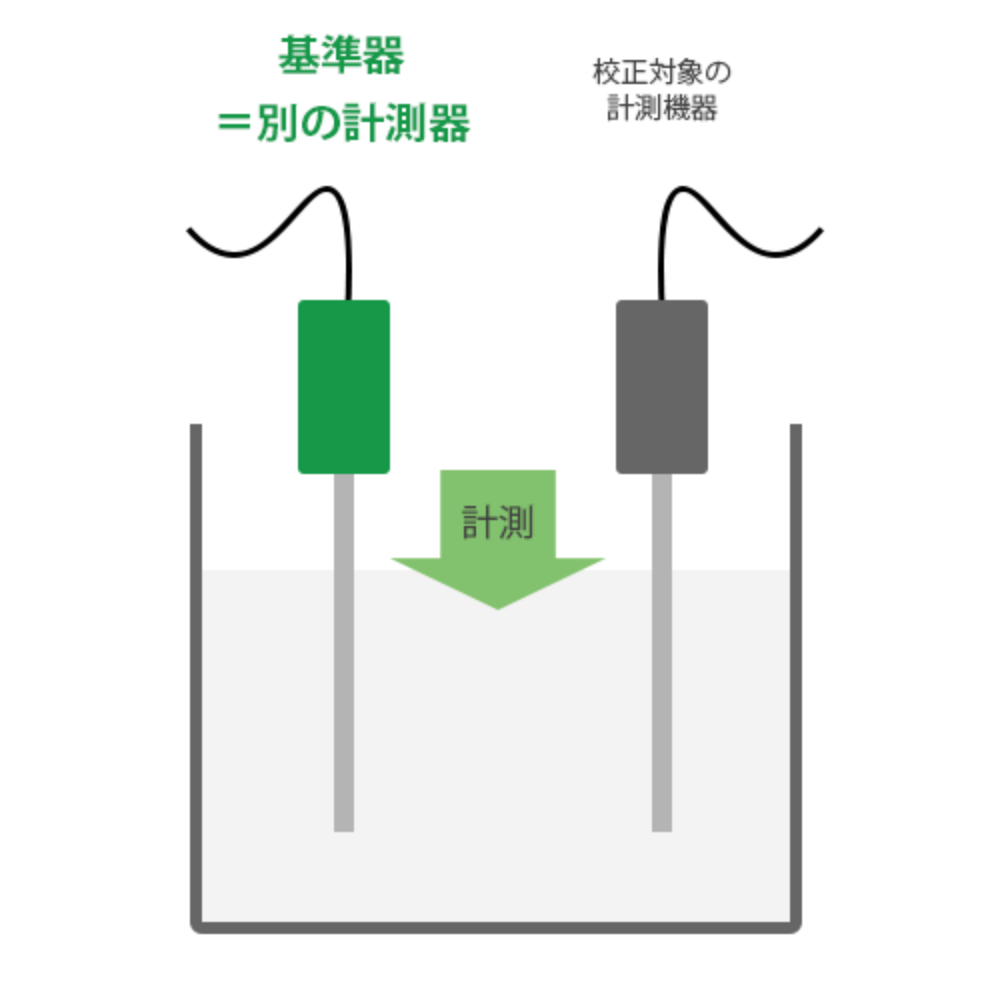

比較校正

比較校正とは、基準となる計測器(基準器)と、校正したい測定器を、同じ条件で同じものを計測し、その計測値の差で合否判定をする校正方法です。

定点校正と異なるのは、基準器が計測対象物ではなく別の計測器という点です。

例えば、温度を計測する熱電対ですと、基準器となる熱電対と校正対象の熱電対の両方で、任意の温度の恒温槽で同時に計測します。そして、その二つの値の差を誤差とし、合否判定を行います。

なお、基準器は、定期的に外部校正など上位機関で校正し、正確さを担保するのが前提です。

比較校正を行う理由

比較校正は、温度の計測器が代表的な例ですが、校正する際に定点校正を想定すると計測する値を再現することにコストがかかる、あるいは本来計測している値に近い測定値のポイントで校正を行うことができるという理由で採用されています。

その他、定点校正と比較校正では以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 定点校正 | ・一定した値・環境で精度の良い校正ができる(常に校正するときは同じ値を計測するため) | ・計測環境を再現することにコストがかかる場合がある(計測に金属沸点を用いるなど) ・現場で計測している値から離れた値で校正することがある |

| 比較校正 | ・定点校正のように特定の温度や環境を作る必要がない ・本来計測を行いたい値に近い、任意のポイントで校正を行える | ・二つの計測器の値の差を計算する手間がある ・常に同じ値を測定しないので定点法より精度が落ちる |

比較校正を行う代表的な計測器

これまでの説明で、校正を行う環境を現場で計る値に近づけたい場合や、一定環境(温度なら温度帯の一定時間維持、高温、低温など)を実現しにくい・コストがかかる場合に比較校正を用いると良いことがわかります。

では、実際に比較校正が用いられる計測器の種類はどのようなものなのか。以下が一例です。

- 温度計測器(熱電対、RTD、サーミスタ、赤外線温度計など)

- 圧力計

- 音響測定器

- 分光器:光の波長など、光学的な特性を計測

- マルチメーター:電流、電圧、抵抗電気的特性を計測

校正は合否判定だけでなく、器差も大事。

校正は、簡単にいうと、その測定機器の計測した値の正確さが大きく外れていないことを判断することを目的としています。

なので、校正記録として、合否判定だけ記録することで充分とし、校正時の基準値との差(以下、器差)を残さない、あるいは別の資料で管理されている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、長年続けていくと器差が大きくなるなどの傾向が出るものです。そこから、計測器の正確さだけでなく、寿命を推定することもできます。

また、精密さを必要とする製品を取り扱っている場合、使用した測定器の器差の値から確からしさをより推し量ることも重要でしょう。

となると、合否判定だけでなく、器差をすぐ確認できるようにしておくことはとても有効な手段と言えます。

QCメイトMDは比較校正でも器差を残していくことができます

比較校正では、先ほども説明しましたが、基準となる測定器の値(A)と基準となる測定器の値(B)の両方を記録し、その差(C)が校正の基準におさまっているか判定します。

システムで自動で判定する場合には、Cを規定の計算式を入力して算出して、値を記録していけば良いことになります。

一方で、Excelなどの表計算ソフトを使用すれば算出はすぐですが、計測器の数量がとても多かったり、長期にわたって記録を残していくとなるとそのファイルが多くなり、JIS9001の監査時には資料が分散して手間がかかります。

当社のQCメイトMDでは、基準となる測定器の値(A)、校正したい測定器の値(B)、そのA値とB値の差(C)、3つ全てを記録することができます。合わせて、Cの値を算出する関数を設定することができますので、自動的に計算し合否判定を行うことができます。

比較校正を行っている計測機器が大変多くなっている企業様はぜひQCメイトMDの導入をご検討ください。

QCメイトMDの操作や、導入のご相談

「別のソフトを使用しているが・・・」や

「Excel使っていたがわかる人が退職してしまった」など、お気軽にご相談ください。全国どこでも伺っています。リモートでの対応もOK!

TEL:0532-46-9390